Descrizione

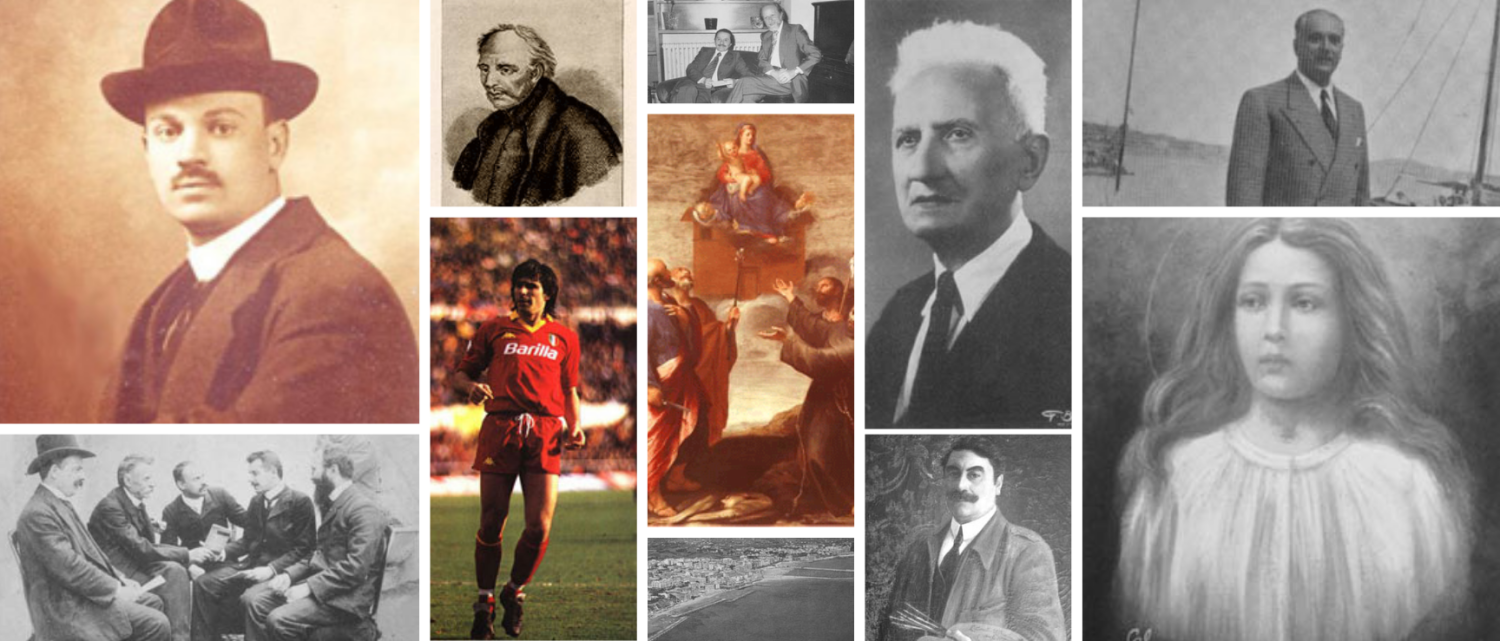

Brovelli Salvatore

L'avvocato e magistrato Calcedonio Soffredini, nipote di Bartolomeo, nacque a Nettuno il 12 agosto 1798. Fu giudice del Tribunale Civile di Roma e Presidente del Tribunale Civile di 1° istanza a Roma nel 1849. Nel 1879 pubblicò la Storia di Anzio antica, Satrico, Astura e Nettuno.

Castellani Angelo

Fu clarinettista, compositore, concertatore, direttore di banda. Nacque da Erasmo a Nettuno il 4 marzo 1863, in una famiglia contadina. Incoraggiato da tale Colasanti, musicante effettivo nell'esercito, a diciotto anni (1881) si arruolò per intraprendere lo studio della musica. Venne destinato al 52° Reggimento di Fanteria di Vigevano (Pavia). Ottenne l'iscrizione nell'albo d'onore del Conservatorio di S. Cecilia in Roma per una sua composizione dal titolo “Omaggio a Roma“. Il Principe Amedeo di Savoia lo premiò con un remontoir d'oro con le proprie iniziali e lo stemma reale per la “Marcia Campale“, che Castellani gli aveva dedicato. Nel 1891, a Verona, concorse per il posto di capo-musica del suo reggimento, che vinse. Sposò una donna conosciuta a Brescia, da cui ebbe una figlia, e si trasferì a Mantova, dove tenne molteplici esibizioni, testimoniate dai giornali dell'epoca. Del 1897 è la composizione patriottica “Omaggio a Mantova“. Particolari entusiasmi riscosse, con la banda del 20° Reggimento Fanteria di questa città, una sua riduzione della “Risurrezione di Cristo“, di Lorenzo Perosi (1872-1956). E proprio quest'ultimo lo ringraziò personalmente, con un biglietto del 19 novembre 1899, scritto dal vescovado di Mantova. Al musicista Jules E. Massenet (1842 - 1912), Castellani dedicò una “Pastorale“ e una “Danza Campestre“. Nel 1906 vinse il 1° premio per una marcia militare, presso l'editore Sonzogno di Milano. Numerose corrispondenze giornalistiche dei primi anni del '900 riferiscono dei successi di Castellani in numerose piazze italiane. Il 20° Reggimento Fanteria, giunto al poligono militare di Caserta si esibì a Minturno, a Napoli, a Siracusa, a Palermo, a Giarre. Qui, nel 1907, dopo essersi congedato dall'esercito, assunse la direzione della banda cittadina. Nello stesso anno vinse il 1° e il 2° premio, con diploma d'onore, al “Gran Concours International de composition musicale “Le Carillon“ di Bruxelles, con la “Fantasia descrittiva“. Nel 1908, a Milano, vinse il concorso indetto dalla Società Editrice “La Milano“. A causa del terremoto del 1908, lasciò Giarre e dal 1909 al 1911 lo troviamo di nuovo a Mantova, nell'esercito. Dal 1911 al 1914 diresse la banda della città di Novara. Nel 1912 scrisse la marcia “All'Italia“ e nel 1913 l'ouverture eroica di Camillo di Nardi. Nel 1914 vinse a Pesaro il 1° premio del concorso rossiniano. Il sindaco di Nettuno Duilio Bazzichelli, nel 1914, gli propose la direzione della banda cittadina, ma l'invito non ebbe esito. Nel periodo della prima guerra mondiale fu prima a Vigevano, poi a Valdagno (Vicenza), dove diresse la banda cittadina, da luglio del 1915 a gennaio del 1920. Solo nel 1921, all'età di 58 anni, decise di accettare le pressioni per venire a dirigere la banda di Nettuno, rinunciando a molte altre offerte, tra cui quelle insistenti del comune di Giarre. Il podio dal quale egli diresse la banda cittadina, ogni giovedì e domenica d'estate, era in piazza Umberto I, oggi piazza Mazzini, davanti alle folte colonie di villeggianti, che raggiungevano Nettuno da Roma. Il 18 settembre 1921, la banda di Nettuno vinse il 1° premio al concorso provinciale di Frascati. Nel 1922 conseguì lo stesso successo al concorso di Palestrina e negli anni successivi vinse altri primi premi per composizione e concertazione a Perugia nel 1922 (Casa editrice Belati), a Roma (Ferro China Baliva) e a Firenze nel 1924 (Casa editrice Scaramuccia). Sono di questi anni altre affermazioni a Firenze e a Padova. Nel 1924, in occasione del III centenario della nascita di Paolo Segneri, eseguì la sua composizione “Inno al P. Paolo Segneri - Alla mia cara Nettuno, che il genio del Segneri rese immortale“. Nel 1925 vinse il primo premio del concorso di Terracina. Nel 1926, all'età di 63 anni, per gravi divergenze con il Commissario Prefettizio Giovanni Casagrande, lasciò la sua città e tornò di nuovo a dirigere la banda di Vigevano, con la quale ottenne il diploma d'onore al concorso internazionale di Como nel 1927 e nel 1928 il concorso interprovinciale di Voghera (Pavia). Scaduto il contratto con il comune di Vigevano, nel dicembre del 1929, Angelo Castellani tornò a Nettuno, dove il nuovo Commissario prefettizio Alfredo Duranti gli assicurò un contratto annuale. Nel 1931 diresse il concerto nel Forte Sangallo in onore della regina di Romania, ospite del barone Alberto Fassini. Nel dicembre 1933, alla scadenza annuale del contratto, l'incarico non gli venne più rinnovato. Aveva ormai 84 anni, quando nel 1946 vinse ancora dei concorsi con le Case musicali Ticconi e Ortive di Roma. L'ultima sua composizione è “Nettuno“, una marcia -scrive il Messaggero del Lazio del 26 ottobre 1946- che alla complessità e sicurezza della tecnica, accoppia freschezza e varietà di ispirazione. In occasione dell'ultimazione del Cimitero Americano scrisse “Agli eroi americani, caduti sul suolo italiano“. Angelo Castellani morì a Marino, presso la figlia Bianca, il 1 ottobre 1949. (da “Nettuno e i suoi uomini illustri“, Rita Iacobelli, Nettuno 1974).

Ciavatta Lamberto

Nacque a Nettuno il 10 settembre1908, figlio di Nunzio e di Concetta Leonardi, in via Vittorio Emanuele, 111. Diplomato al liceo artistico di Roma, studiò pittura nella bottega del maestro Alessandro Battaglia, scultura nella bottega del maestro Duilio Gambellotti, architettura presso la facoltà di Roma. Ha diretto l’Accademia Internazionale del nudo. Ha allestito una cinquantina di mostre personali in Europa e in Medio Oriente. Ha esposto ripetutamente a Roma, Firenze, Nettuno, Cortina d’Ampezzo, e con altre personali a Milano, Genova, Napoli, Macerata, Todi, Bologna, Perugia, Reggio Calabria, Latina, Osimo, ecc. Inoltre i suoi quadri hanno ottenuto notevole successo all’estero, come a Munchen, New York, Chicago, Stafford, Philadelphia. Sue opere di pittura si trovano presso enti pubblici e privati italiani, nonché in musei e collezioni private. Tra le più note collezioni si citano quelle dei Reali del Belgio, del gen. Ike Eisenhover, di Mr. William Allen, del prof. Christian Barnard, di Cary Grant, del dott. G.C. Papandreu, ecc. “L’arte di Lamberto Ciavatta rispecchia pienamente il tormento e la disperazione dell’uomo contemporaneo. Egli centra le sue figure in una dimensione che appartiene alla contemporaneità, pur nutrendo le proprie radici di succhi che vengono da assai lontano” (Massimo Grillandi) Morì a Genzano il 13 agosto 1981. Prima di morire, donò la maggior parte delle opere che ancora possedeva, al Collegio dei Gesuiti di Villa Malta a Roma. Il Comune di Nettuno gli ha dedicato una mostra dal 4 al 30 maggio 2003, con catalogo per le Edizioni del Gonfalone.

Conti Bruno

Bruno Conti nasce a Nettuno il 13 marzo 1955. Dopo le prime esperienze di calcio e baseball (un emissario del Santa Monica negli Stati Uniti vorrebbe ingaggiarlo, ma il papà Andrea si oppone) sui campi della sua città, si iscrive al N.A.G.C. del Nettuno. Gioca nelle formazioni del Nettuno e dell'Anzio, finché viene adocchiato dal secondo allenatore della Roma, Trebiciani, che lo fa acquistare per la squadra Primavera, con la quale è campione d'Italia. Debutta in serie A il 10 febbraio 1974, contro il Torino. Nella Roma-Juve del 30 gennaio 1977 segna il primo gol a Zoff. Nella stagione 1975/76 è in prestito al Genoa e presta servizio militare nei bersaglieri. Veste la maglia azzurra la prima volta il 28 aprile 1976 con la nazionale militare contro il Sudan. Nel 1976/77 è titolare nella Roma. Nel campionato del mondo del 1982, Bruno Conti segna il gol dell'1 a 1 contro il Perù, si esalta contro l'Argentina, è straordinario contro il Brasile ed eroico nella finale, in cui l'Italia batte la Germania Ovest 3-1. Al suo ritorno a Nettuno, il Consiglio Comunale, alla presenza del presidente della Roma Dino Viola, gli conferisce la cittadinanza onoraria e il campione ricambia facendo dono alla città della sua maglia n. 16. Nel suo “palmares“ si contano 15 campionati nella Roma, oltre 300 partite, 41 reti; sei anni con la Nazionale, 47 presenze e cinque reti. La sua lunga carriera di calciatore si conclude nel 1986, ai mondiali di Città del Messico, contro la Francia. L'addio al calcio giocato è dato allo Stadio Olimpico di Roma, il 23 maggio 1991. Passa, quindi, nei quadri societari dell'A.S. Roma, in cui assume la responsabilità del settore giovanile. Nel 2005 è allenatore della Roma.

Egidi Guido

Nato a Nettuno il 10 luglio 1883, si laureò in medicina all'Università di Roma nel 1906, dove si specializzò in chirurgia. Primario degli Ospedali Riuniti di Roma, fu fautore e iniziatore delle più avanzate tecniche chirurgiche, riconosciute e apprezzate in campo scientifico. Fu presidente della Società Lancisiana e della Scuola Ospedaliera e socio dell'Accademia Medica di Roma, per la quale tenne numerose conferenze scientifiche. Lascia 72 pubblicazioni su vari argomenti di chirurgia. Appassionato anche di nautica, conseguì un brevetto per la costruzione di nuovi tipi di scafi. Vinse nel 1933 e nel 1934 la “Coppa Tirrenia“ challenger. Nel 1934 pubblicò il giornale di bordo col Mizar, con cui aveva vinto la Coppa del 1933. Il ricavato delle vendite fu devoluto all'Asilo per gli orfani dei marinai di Anzio. Morì a Roma il 31 ottobre 1949. Il giorno della sua morte, Roma gli tributò un'imponente manifestazione di cordoglio: tutti i rappresentanti dei vari partiti politici esaltarono le sue doti di scienziato e di insigne benefattore.

Felici Francesco

Medico, nacque a Nettuno il 31 agosto 1859 da Raffaele e Vittoria Tavolini. Si laureò in medicina e chirurgia a Roma nel 1885 e si interessò da subito a una delle branche nascenti della medicina di fine secolo: la laringologia. Si trasferì a Napoli per continuare gli studi con specializzazione in otologia, sotto gli insegnamenti di Ferdinando Massei e Vincenzo Cozzolino, ai quali va il merito degli enormi progressi compiuti in queste specializzazioni. Tornato a Roma, Felici partecipò alla nascita della Società di laringologia, otologia e rinologia. Morì il 29 aprile 1893, a soli 33 anni per broncopolmonite.

Ongaro Antonio

Secondo la tradizione, sarebbe nato a Nettuno nel 1560. Ancora giovanissimo, fino al 1578, studiò giurisprudenza a Padova e si dedicò contemporaneamente allo studio preferito della poesia. Trasferitosi a Roma, frequentò la famiglia. Colonna (Marcantonio Colonna, l'eroe di Lepanto e il fratello Fabrizio). Giunse così a Nettuno, come poeta di corte. Affascinato dalle opere di Torquato Tasso, suo contemporaneo, cercò di imitarlo, componendo, tra il 1578 e il 1581, il poema “Alceo“, favola pescatoria, che recitò per la prima volta nella sala dell'antico palazzo baronale di Nettuno, alla presenza della corte dei Colonna. Il poema fu pubblicato a Venezia nel 1582 da Francesco Ziletti, tradotto e pubblicato in Francia nel 1596 da Roland Brisset, con il titolo “Alcèe, pescherie au comedie marine“. L'edizione “princeps“ è attualmente conservata nel fondo speciale “100Libri per Nettuno“. Nel palazzo municipale di Nettuno è conservato un grande quadro a olio, che rappresenta Ongaro mentre declama il suo poema , dipinto nel 1911 da Giuseppe Brovelli Soffredini. Morì a Valentano, presso i duchi di Latera, ramo dei Farnese, alla giovane età di 33 anni, nel 1593.

Sacchi Andrea

Andrea Sacchi fu pittore e architetto, iniziatore e massimo esponente della pittura classica a Roma nella prima metà del secolo XVII. La tradizione lo vuole nato a Nettuno, da un pittore di modeste qualità, Benedetto Sacchi. Ma Ann Sutherland Harris, che nel 1977 ha pubblicato una completa biografia del pittore, ricava dal suo testamento che il vero padre sarebbe un certo Niccolò Pellegrini da Fermo. Benedetto Sacchi sarebbe, quindi, solo il suo padre adottivo. La data della sua nascita è fissata al 30 novembre 1599. Il padre lo mandò a scuola di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier D'Arpino, dove imparò a dipingere copiando le opere di Raffaello, di Polidoro da Caravaggio, le statue e i marmi antichi. Poi passò alla scuola del bolognese Francesco Albani, che lo introdusse nell'ambiente dei fratelli Agostino, Annibale e Ludovico Carracci, innovatori della pittura del seicento emiliano e romano. Le sue opere principali sono il “Miracolo di San Giorgio“ (cappella Clementina di San Pietro in Vaticano), il “Miracolo di San Gregorio (Roma, Museo Petriano); il “Transito di S.Anna“ (Roma, S. Carlo ai Catinari), il “Miracolo di S. Antonio (Roma, Chiesa dei Cappuccini), la “Allegoria della divina sapienza“ (Roma, palazzo Barberini), il “Noè ebbro“ (Berlino, Kaiser-Friedrich Museum). E poi affreschi sono in Palazzo Sacchetti di Castel Fusano, il “Caino e Abele“ (Roma, Galleria Barberini), la “Purificazione della Vergine“ (Perugia, Pinacoteca), un gruppo di tele per il Battistero Laterano, la “Visione di San Romualdo“ (Pinacoteca Vaticana). Una pala del Sacchi, raffigurante la “Madonna di Loreto con Bambino“, sovrasta l'altare di San Francesco a Nettuno. In architettura conosciamo un progetto di ristrutturazione del Convento della Minerva a Roma e il Battistero di Costantino in Laterano. Andrea Sacchi morì a Roma il 21 giugno 1661. Il suo allievo Pier Paolo Naldini gli dedicò il monumento funebre in S. Giovanni in Laterano. Ricorrendo i quattrocento anni della nascita, il Comune di Nettuno gli ha dedicato una straordinaria mostra delle sue opere più celebri, svoltasi nel Forte Sangallo dal 20 novembre 1999 al 16 gennaio 2000.

Segneri Paolo

Padre Paolo Sègneri fu sacerdote, oratore, teologo, apologista e letterato, consigliere ecclesiastico di papa Innocenzo XII. Nacque a Nettuno il 21 marzo 1624. Il 2 dicembre 1637 entrò nella Compagnia di Gesù. Dal 1661 al 1692 andò predicando il Quaresimale, da lui stesso scritto, in molte regioni italiane, dalla Liguria alla Toscana, dalla Lombardia all'Emilia. Oltre al Quaresimale, scrisse una grande quantità di opere, predicazioni, orazioni, che sono state più volte ristampate. Morì a Roma il 9 dicembre 1694, nella casa dei Padri Gesuiti a S.Andrea al Quirinale. L'Opera Omnia di Paolo Sègneri fu pubblicata a Parma nel 1701, dall'editore e tipografo Paolo Monti, in società con Alberto Pazzoni. Questa edizione “princeps“ contiene in apertura il “Breve ragguaglio della vita del venerabil Padre Paolo Sègneri della Compagnia di Gesù'“, scritto dal confratello Padre Giuseppe Massei. L'edizione è in possesso del Comune di Nettuno, insieme con molte altre nello speciale fondo "100Libri per Nettuno".

Scrive Massei: "la famiglia Sègneri è stata sempre la più considerata, per la nobiltà, per le ricchezze, per lo splendore del trattamento, per le cariche illustri e per le onorevoli parentele. Padre del nostro Paolo fu Francesco Sègneri, gentiluomo molto stimato, gli diedero per consorte la signora Vittoria Bianchi, romana, figliuola unica di Stefano Bianchi".

Soffredini Bartolomeo

Bartolomeo Soffredini nacque a Nettuno il 1 agosto 1707. Mandato internunzio a Bruxelles nel pontificato di Clemente XIII, scrisse in quella città, usando la lingua latina, una relazione intorno allo stato delle missioni in Olanda. Nel 1772 scrisse le “Memorie storiche di Anzio, Astura, Satrico e Nettuno“, che indirizzò a Cesare Orlandi, per la storia e descrizione di tutte le città d'Italia, opera che poi non fu piu' compiuta. Non è certa la data della sua morte.

Soffredini Calcedonio

L'avv. Calcedonio Soffredini, nipote di Bartolomeo, nacque in Nettuno il 12 agosto 1798. Giudice del Tribunale Civile in Roma dell'A.C., Presidente del Tribunale Civile di 1° istanza in Roma nel 1849, pubblicò la Storia nel 1879 "STORIA DI ANZIO (antica), SATRICO (Conca), ASTURA e NETTUNO". L'originale e i relativi documenti si conservano presso la famiglia Brovelli Soffredini. (in nota di “NEPTUNIA“, di Giuseppe Brovelli Soffredini, Roma 1923, Tipografia De Luca Roberto, pag. 8) Calcedonio Soffredini.

Brovelli Soffredini Giuseppe

Nacque a Nettuno 16 maggio 1863, figlio di Giovanni e di Paola Censi. Fu storico, scrittore e pittore. Autore del libro “Neptunia“, Roma 1923. Scrisse, fra l'altro, una piccola monografia dal titolo “Antonio Ongaro, la sua cittadinanza ed il suo poema“, Roma 1911. Dipinse per primo l'effige di Santa Maria Goretti, basandosi su testimonianze di persone che la conobbero e su alcune fotografie delle sorelle della Martire. I suoi quadri, non troppo numerosi, sono stati disseminati un po' dovunque, dopo la morte del fratello Pietrantonio, col quale si estinse il ramo nettunese dell’antica famiglia. Sono opera sua un autoritratto del 1911, una grande tela raffigurante la rappresentazione dell'Alceo di Antonio Ongaro, recitata nel palazzo Colonna di Nettuno nell'anno 1581, un ritratto di S. Maria Goretti del 1929 (conservato nella cappella dedicata alla Santa, nell'edificio della “Divina Provvidenza“) e gli affreschi eseguiti nella chiesa di san Francesco, raffiguranti la battaglia di Lepanto. Un'esposizione, purtroppo non completa, dei quadri di G. Brovelli Soffredini, è stata curata dal Comune di Nettuno, dal 6 al 30 maggio 2001, nel Forte Sangallo. Ricoprì la carica di agente consolare di Francia presso il porto di Anzio, carica che i Brovelli si trasmettevano di generazione in generazione. Al Museo Napoleonico di Roma si conservano la feluca che egli indossava nelle cerimonie ufficiali e il sigillo che apponeva sopra gli atti. Abitò prima in piazza Gelso (oggi Segneri-Soffredini, nel borgo di Nettuno) e in seguito, dal 1922, nella nuova residenza in piazza San Francesco. Dedicò tutta la sua attività di scrittore e pittore quasi esclusivamente ai paesaggi, al folklore, agli avvenimenti, che coinvolsero la città di Nettuno. Infatti nei suoi quadri troviamo vedute del colle di Nettuno, di Villa Borghese, le marine che effigiano il vecchio borgo, la chiesa di san Francesco, numerose donne disegnate in costume nettunese, molti quadri che rappresentano la processione della Madonna delle Grazie. Morì il 26 novembre 1936.

Trafelli Luigi

Nacque a Nettuno il 7 Giugno 1881, da Giovanni Trafelli e Teresa Mariani, secondo di cinque figli. Ereditò dalla madre energia interiore e riservatezza, dal padre la rettitudine e dal nonno materno (Vittorio Mariani, garibaldino) il coraggioso amore per la libertà. Dopo aver frequentato a Roma il Ginnasio Terenzio Mamiani e il Liceo Nazareno, si iscrisse nel 1899 alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma dove nel marzo 1903 conseguì la laurea in matematica con il massimo dei voti, dissertando sul “Problema d'inversione degli integrali definiti“, relatore il professor Vito Volterra. Vincitore di una borsa di studio della Fondazione Corsi dell'Università di Roma, compiva nel 1903-1904 un anno di perfezionamento in fisica matematica presso lo stesso maestro Volterra; contemporaneamente seguiva i corsi di lezioni ed esercitazioni e sosteneva tutti gli esami occorrenti al conseguimento della laurea in fisica. Si recò quindi a Liegi, dove presso l'Istituto Montefiore dell'Università, diretto dal prof. Eric Gerard, potè dedicarsi ai suoi studi preferiti di ingegneria elettrotecnica. Alla fine dell'anno accademico 1904-1905, dopo aver superato “avec distinction les premières preuves d'ingenieur èlectricien“, quando gli rimaneva ormai soltanto un anno di studio per conseguire il diploma di "engenieur electricien", gravi ragioni di famiglia lo costrinsero a lasciare il Belgio per tornare a Nettuno. Alla stessa estate del 1905 risale il suo geniale lavoro giovanile inerente all'invenzione di quel “nuovo tipo di dinamo unipolare a corrente continua“ che rappresentava quanto di più perfetto fino ad allora si era fatto nel campo. Questa invenzione fu oggetto di una brillante tesi sperimentale di laurea in fisica, sostenuta con il massimo dei voti nell'Università di Pavia nel marzo 1906 (relatore il professor Salvioni) e fu subito dopo brevettata in Italia ed in Ungheria (congiuntamente all'amico ingegnere Antonio Trua). Seguono, negli anni successivi, una serie di importanti pubblicazioni del Trafelli sull'argomento, alcune delle quali sono riportate nel volume “Argomenti di scienza pura e applicata“, distribuito nel 1938 a varie Università italiane. Dedicandosi all'insegnamento della matematica, della fisica e della chimica, vinse innumerevoli concorsi e divenne titolare di varie Scuole Tecniche e Licei in Italia (ivi compreso il Liceo Umberto I di Roma) e all'estero; insegnò per circa tre lustri nelle scuole medie superiori di Tunisi, Alessandria d'Egitto e Cairo. Fu per vari anni rappresentante degli insegnanti medi all'estero, e come tale fece parte anche di Commissioni sulle scuole italiane all'estero e del Consiglio Centrale del Ministero degli Esteri. La sua missione di insegnante continuò con alta esperienza e passione per tutta la vita, praticamente sino ai suoi ultimi giorni, lasciando impronte indelebili di venerazione e commosso affetto nei suoi alunni, alcuni dei quali ancora lo ricordano. Membro della Società Italiana per il Progresso delle Scienze e della Società Italiana di Fisica, continuò a contribuire al progresso delle scienze, come dimostrato dalle sue numerose pubblicazioni. Ricordiamo tra l'altro le ardite ipotesi sulla dissociazione dell'atomo, sull'entità del neutrone e del protone e sull'esistenza del positrone, successivamente confermate da Blanckett, Occhialini, Fermi, Heisenberg e Majorana; le ipotesi circa l'origine dei raggi cosmici; i nuovi indirizzi di ricerca da lui suggeriti nei campi della geofisica e dell'astrofisica sulla base di tesi del tutto nuove in materia; i brevetti. Oltre alla citata dinamo elettrica, fu infatti inventore di un “Dispositivo per rendere ultra-sensibili e ultra-efficaci strumenti e dispositivi rivelatori qualsiansi di correnti elettriche“ (brevettato nel 1918) e di un “Sistema telegrafico tacheofonico“ (1928). Dopo sei mesi da quest'ultimo brevetto, un analogo sistema fu indipendentemente e trionfalmente esposto dal tedesco dott. Otto Stille a Parigi (v. in “Le Matin“ 24 novembre 1928, l'articolo dal titolo “Les miracles de la science. Un fil d'acier qui ecoute et parle“ e l'articolo “Oltre ogni fantasia. Il filo d'acciaio parlante“, pubblicato dal “Messaggero“, 9 dicembre 1938). Dal 1917 - durante la prima guerra mondiale - maturarono nell'animo del Trafelli profonde convinzioni religiose. Fu in quell'anno infatti che pubblicò il suo primo volume filosofico-religioso (“Secolo XX dopo Cristo - Ubi Christianus?“), scritto subito dopo aver serenamente superato in un ospedale militare una gravissima infermità. Seguirono numerose altre pubblicazioni sull'argomento, undici in tutto, da lui raccolte in un ispirato Volume intitolato “Mein Kampf“ (1938). Molti dei suoi libri ed estratti di stampa furono diffusi in Europa in quattro lingue. Si spense in Nettuno il 10 Dicembre 1942. Un'ampia raccolta dei suoi scritti è stata donata al Comune di Nettuno dalle pronipoti di Trafelli, Carla e Franca Podo ed è conservata nello speciale fondo “100 Libri per Nettuno“

Valeri Salvatore

Nacque a Nettuno il 25 dicembre 1856. Terminati gli studi all’Accademia delle Belle Arti di Roma, soggiornò in diverse città, insegnando e dipingendo. Dopo una lunga peregrinazione raggiunse Costantinopoli (oggi Istanbul, in Turchia), dove ebbe la possibilità di manifestare tutte le sue capacità. Ricerche sulla sua vita e la sua attività sono ancora in corso. Alla sua morte, avvenuta il 30 dicembre 1946 a Nettuno, così scriverà il giornalista Roberto Ottolini: “GRANDI NETTUNESI CHE SCOMPAIONO. IN MEMORIA DI SALVATORE VALERI“. Se ne è voluto andare in silenzio quasi timoroso che la sua veneranda canizie avesse potuto portare disturbo a qualcuno, potentemente spinto a progredire da una risultante di forze interiori che in analisi può scomporsi come segue: volontà ferrea, fede appassionata, genialità e lavoro. Il Valeri non indugiò: seguì la sua prepotente vocazione e come tutti gli artisti nati affrontò senz’altro una vita di peregrinazione nel mondo. Peregrinò di città in città, come sospinto da una forza arcana, sempre alla ricerca di qualcosa che era come il suo sogno, il sogno che egli inseguiva con la certezza che un giorno sarebbe divenuto realtà. Lavorò e visse; studiò sempre e sempre piu' progredì. Ora dipinse e vendette i suoi quadri, ora diede lezioni di disegno o di pittura. Duro è ogni principio ed anche egli non poco tribolò per la lotta per l’esistenza estenuandosi in un lavoro incessante e poco rimunerativo. Ma eccolo raggiungere un giorno il lembo di terra sognato. Costantinopoli, fu per il Valeri la città fatata, la città ove si sentì forte ed ispirato, ove si sentì artista provetto, capace di immaginare e di alfine creare.

Dopo un’esposizione artistica, promossa da lord Duffery, esposizione che lo rivelò maestro, ebbe nel 1893 da S.M. il Sultano, l’incarico di insegnare il disegno e la pittura ai suoi tre figli. Di qui ebbe inizio la meritata fortuna del nostro grande concittadino. Burhan-Eddin effendi, Abdul-Kadir effendi e Ahmed effendi furono allievi di Salvatore Valeri e fu da essi amato e venerato al punto che spesse volte, caso unico, i figli del Sultano lo andavano a prendere in carrozza per condurlo seco loro a passeggio. Sotto la guida accorta ed intelligente del nostro concittadino i tre allievi imperiali progredirono in modo sorprendente nel disegno e della pittura, si che S.M. il Sultano, in segno dell’alta sua soddisfazione elevò Salvatore Valeri al grado di Bey, concedendogli negli atti ufficiali il titolo di Eccellenza, annoverandolo fra gli alti funzionari della Sua Casa imperiale. In seguito il Valeri fu incaricato da S.M. Imperiale di fondare una Scuola di belle arti, l’unica di Costantinopoli, che cominciò a funzionare nel 1892 e dove il nostro concittadino insegnò per vari anni. Numerosi sono stati i suoi allievi e, ci si informa, sono sparsi in tutta Europa; molti di essi godrebbero di invidiabili posizioni. Il Valeri ebbe la sua prima decorazione dal Governo italiano, che lo insignì fin dalla sua giovinezza della croce di cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro. Il Sultano lo nominò Ufficiale e poi Commendatore degli ordini imperiali del Medyidiè e dell’Osmaniè. Ebbe la medaglia d’argento dell’Imtiaz e quella delle arti e scienze; la Gran Medaglia dei servigi resi allo Stato e quella d’oro al merito civile e militare ed altre onorificenze che ci sfuggono. I suoi lavori di pittura sono numerosi e sparsi un po’ in tutta Europa. Eseguì i ritratti di numerosi grandi personaggi, di principi e principesse di sangue reale. Ricordiamo fra l’altro il ritratto dell’Imperatore Guglielmo II di Germania, tela di grandi dimensioni che fino allo scoppio della guerra 1915-18 trovasasi a Palma-Bagcè, palazzo del Sultano, palazzo di marmo candido lavorato finemente a ricamo e con le porte d’oro. I suoi piu' ragguardevoli lavori, a giudizio dei più competenti ed intelligenti, sarebbero: Partenza per la guerra, Trasporto di un ferito, Arrivo di una carovana in un villaggio, Una truppa di zingari in viaggio, Un vecchio condottiero di cammelli, La sera alle acque dolci, La buona ventura, Un cavaliere, Ritratto a cavallo di S.M. l’imperatore di Germania, Mater dolorosa e molti altri lavori di notevole entità ed importanza artistica. Salvatore Valeri fu uno spirito libero e come tale intese l’arte nella sua sconfinata libertà: dipinse secondo il suo ingegno quasi noncurante della scuola e del metodo ma in tutti i suoi dipinti, ci viene assicurato, si vede il pittore geniale che possiede tutta la finezza psicologica del vero artista. Dorme ora, il grande maestro, dolce e pensoso, sotto la pietra bianca, nel cimitero di S. Maria del Quarto fra il mare, la chiostra dei Lepini e la florente campagna nettunese”. Il suo famoso dipinto “La carovana libica” è conservata nei depositi dell’Istituto Italo Africano di Roma.

Pier Francesco Mola

Nel borgo medievale c'è il Palazzo Pamphilj, costruito alla metà del seicento dal principe Camillo della nota famiglia romana, donato nel 1950 da Giovannangelo Borghese alla Curia Vescovile di Albano, che ne è ancora la proprietaria.

Oggi è sede di una scuola privata e può essere visitato solo previo appuntamento. Gli affreschi di Pier Francesco Mola (Coldrerio, Canton Ticino 1612 - Roma 1666), decorano le volte del palazzo. Al piano terra c'è una "Visione di Mosè" colto nell'attimo di coprirsi il volto su un paesaggio agreste e pastorale. Alla galleria del primo piano, abbiamo due medaglioni con una "Allegoria della Pace" e "Allegoria della Sapienza". La Pace è impersonata da una figura giovanile con la capigliatura color oro pallido mossa dal vento. La Sapienza ha nella mano destra una lampada accesa e guarda un raggio che dal cielo le illumina il volto. Nella "Scena di corteggiamento" sono raffigurati un giovane e una ragazza in abito rosso, tutti e due con il turbante in testa, caratteristici del costume nettunese. Vi sono poi un "Uomo malinconico" e un "Volo di rondini".

Nella parete di fondo c'è l'affresco di maggiori dimensioni, con "Sant'Eustachio" mentre si dispera per la perdita dei due figli, rapiti da un lupo e da un leone.

Quattro ambienti al primo piano rappresentanto "Il sogno di Giuseppe", "Lot e le figlie", "Sogno di Giacobbe" e "La Fortuna". Quest'ultimo affresco rappresenta un luogo sulla costa tra Nettuno e la vicina Anzio, forse il porto "Cenone", con la fortezza dei Borgia (costruita agli inizi del 1500, su progetto dell'architetto Antonio da Sangallo) e il profilo di Nettuno a una estremità, riconoscibile per il campanile conico della chiesa di Santa Maria (distrutta nel 1748 per la costruzione della Collegiata di San Giovanni). Il ciclo degli affreschi di Pier Francesco Mola fu dipinto tra il 1651 e il 1652. Mola fu allievo del Cavalier d'Arpino (Giuseppe Cesari), del Guercino, di Francesco Albani, Pietro da Cortona, Andrea Sacchi e Nicolas Poussin.

Opere dell'artista sono nel Palazzo del Quirinale e nella Galleria Doria Pamphilj a Roma, al museo Ashmo-lean di Amsterdam, alla National Gallery di Londra, al Louvre di Parigi, all'Oberlin College dell'Ohio e in altre importanti collezioni private. (notizie tratte dal quaderno "Memorie di Nettuno" di Giancarlo Baiocco, per l'Associazione civica "S. Valeri", 1996/97).